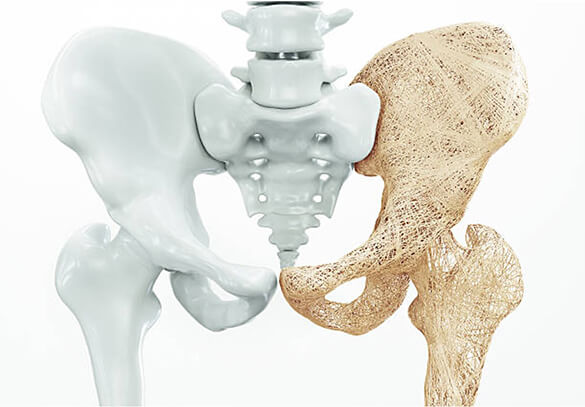

骨粗しょう症

骨は新陳代謝によって、古い細胞の吸収と新しい細胞の形成を繰り返し、常に作り変えられている臓器です。この代謝バランスが崩れると、骨がもろくなり骨粗しょう症を引き起こします。

骨粗しょう症は特に女性に多く、40代ごろから骨量が徐々に減少しはじめ、閉経後に急激に低下します。これには、骨の吸収を抑制する作用がある女性ホルモン(エストロゲン)の働きが弱まることが影響しているといわれています。また、加齢や基礎疾患、生活習慣などの原因も複合的に影響するため、男性にも起こりやすい疾患です。

発症初期は自覚症状がほとんどないことが多く、気づかないうちに進行すると、転倒やちょっとした衝撃で骨折しやすくなります。

骨折がきっかけで介護が必要になることもあり、高齢者の生活の質を大きく低下させる原因となります。健康寿命延伸のために、定期的に検査を受けることをおすすめします。

症状

骨粗しょう症は、初期にはほとんど自覚症状がなく、気づかないうちに進行することがあります。進行すると、背中や腰の痛み、身長の低下、背中が丸くなる(円背)などの変化が現れ、軽い衝撃でも骨折しやすくなります。

骨折しやすい部位は、背骨、手首、大腿骨の付け根などで、日常生活に大きな影響を及ぼすことがあります。そのため、予防と早めの対応が大切です。

骨密度の検査で状態を把握し、食事や運動、薬によって進行を抑えることが可能です。症状が出る前から意識して取り組むことが重要です。

検査方法

骨粗しょう症の診断には、骨密度を測定する検査が一般的です。

その検査方法には、以下のような種類があります。

二重エネルギーX線吸収測定法

(DXA法)

2種類の異なるエネルギーを持つ微量のX線を使用し、その透過度をコンピューターで解析して骨密度を測定します。

主に大腿骨近位部や腰椎の骨密度を測定する方法で、全身に使用されることもあります。

定量的超音波測定法

(QUS法)

かかとやすねの骨に超音波をあてて骨密度を測定する方法です。主に検診等の場で、骨折リスクをスクリーニングする方法として普及しています。X線を使用しないため、妊娠中の方でも影響を受けることなく測定を行うことができます。

マイクロデンシトメトリー法

(MD法)

X線を使用し、手の骨と厚さが異なるアルミニウム板を同時に撮影します。

骨とアルミニウムの濃度を比較することで、骨密度を測定する方法です。

骨の状態をより詳細に評価できます。